一昨日の夜は、初台の東京オペラシティコンサートホールで東京フィルの定期演奏会。

前半はモーツァルトのピアノ協奏曲23番。

指揮のチョン・ミョンフン氏の弾き振りを楽しみにしていましたが、指の故障により、指揮のみに変更。

ピアノは小林愛実さんに。

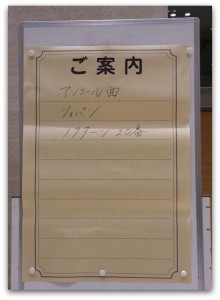

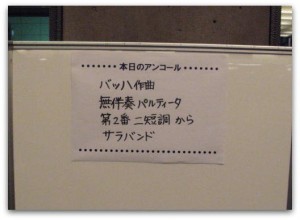

小林さんのピアノは、モーツァルトのカデンツァの部分や、アンコール曲での、独特の間が印象的です。

後半はマーラーの交響曲第5番。

聴けば聴くほど、はまってしまう面白い曲ですね。

第4楽章のアダージェットは、やはりホールで実際の音の響きを聴くべき曲です。

トランペットも大活躍ですが、今日はホルンも。

前半のモーツァルトでもつくづく感じましたが、ホルンはなんとも不思議な楽器ですね。

終演後、熱心なファンの方々が拍手で、再度チョン氏のみならず、奏者の方々も再度登場して挨拶する、めずらしい事態に。

最後はステージ上からファンと握手。大人気でした。