大変な暑さなので、冬を思い出すこととします。と無理やり話題をもっていきますが。

今年の年末まで、あと5ヶ月あまり。

さて、昨年大晦日のこと。

さすがに忙しくて午前中バタバタしながら、昼過ぎに電車に飛び乗り、上野駅の売店でサンドイッチを買い、道の反対側に駆け足で向かいながら食べて、東京文化会館に入り、午後一時。

ベートーヴェンです。

年末でも大晦日の、ベートーヴェン。

そう、第九です。が、第九番は最後に演奏されます。

その前に8曲聴きます!

初めの曲はベートーヴェン・交響曲第一番。

次は二番、次は第三番と、

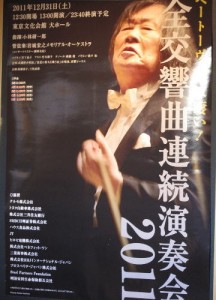

そうです。一晩で交響曲全部の九曲。究極の演奏会。第九じゃなくて全九(ぜんく)の演奏会なのでした!!!!!!!!!

当然、晩だけではすまないので昼から始まります。演奏終了は午後11時半頃。

私は昨年秋ころに知ったのです。そんなに長時間?どんなかんじなのと少々不安でしたが。実際には休憩がいくつもあり、短い・長め・結構長めと無理なく食事にも出られるよう考慮されています。

指揮は小林研一郎。岩城宏之メモリアル・オーケストラ。

今年も開催されます。ベートーヴェンは凄い!全交響曲連続演奏会2012