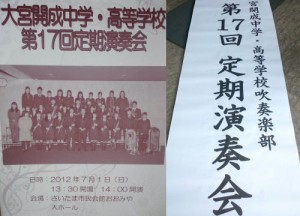

本日は大宮開成中学・高等学校吹奏楽部さんの第17回定期演奏会がさいたま市民会館おおみやにて開催されました。

私と専務とも、このあと別の用件があり、惜しくも演奏を聞くことが出来なかったので、朝の楽器搬入の時にご挨拶させていただきました。次の機会に是非聴かせてください。

顧問の先生を探して、搬入口から舞台袖あたりを歩いていると、やはりこの独特の雰囲気。生徒さんの期待と緊張の気持ちが伝わってきて、いつもながらワクワクしてきます。

中学・高校が一緒という事で、皆さん礼儀正しくてきぱき動かれています。

搬入が終わり、担当乗務員さんと話をしているうちに、専務の姿が見えない。あれっ、と探して正面にまわると、もうすでに正面で看板などの用意をしている生徒さんや先生と、あれこれ話しています。写真を撮ったり、コンクールに向けても頑張ってくださいと激励していたとか。さすが営業・広報担当。

昨年に引き続き校外での演奏会との事ですが、こちらの学校では、外部から管楽器奏者などの専門家の講師を招いて指導を受けるなど、今後の一層の活躍が期待されます。